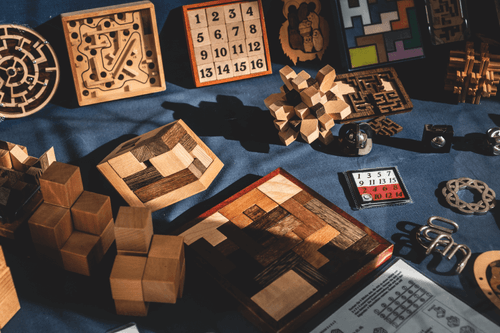

知性は深く成功した心理学的科学研究が満ちた分野です。しかし、社会で一般的に持たれている神話や誤解の量は驚くべきものであり、その一部は私たちの知性の神話に関する記事で明らかにしています。

神話の膨大な数は、心理学研究者が使用する過度に専門的な用語、ジャーナリストがクリックベイト記事になる発見のみを発表することへの関心、そしてゴットフレッドソン(1998)が指摘するように、私たちが皆平等であるという社会的信念のためでもあります。この考えに挑戦する科学は無視されるべきだとされています。そして、母なる自然は、私たちが生まれてからの能力の違いを毎日示すことに頑固です。しかし時には、これらの誤解は研究者が問題についてまだ公然と議論していることの反映でもあります。そして、一般知能に関してまさにそれが起こっています。

一般知能、または「g」因子とは、初期の心理学者によって提案された概念であり、各人に測定可能な全体的な認知能力が存在し、それが推論、知識、知覚などの他のすべての能力に影響を与えることを指します。

実際には、これは、ジェンセン教授が「g因子:心理測定と生物学」で詳しく説明しているように、特定の課題で平均以上のスコアを得た人は、他の課題でも平均以上のスコアを得る傾向があり、平均以下のスコアを得た人は、ほとんどの場合、平均以下のスコアを得る傾向があることを意味します。

例えば、AさんとBさんに焦点を当ててみましょう。Aさんが推論や知識、知覚タスクにおいて優れているが、BさんはそれらすべてでAさんより劣っている場合、AさんはBさんよりも一般的な知能が高いと言えます。この効果が集団に見られるため、一部の研究者は、より知的な人がより知的でない人よりも多くのタスクで優れたパフォーマンスを発揮する理由を説明する共通の原因が存在するはずだと考えています。リンダ・ゴットフレッドソン(1998)の言葉を借りれば、他の認知能力に「浸透する」一般的な能力です。しかし、すべての研究者がそのような一般的な能力が存在すると同意しているわけではありません。

「g因子」とIQの違い

「g」とIQの違いは非常に小さいですが、理解することが重要です。「g」について話すとき、私たちは誰かが持っている正確で明確な一般知能を指します。これは、常にある程度の誤差を伴って測定するため、実際には知ることができないものです。

一方で、IQは特定の日に特定の状況下で実施されたIQテストに基づいて、誰かが持つ全体的な知能レベルを指します。そして、特定の人々のサンプルと比較されます。すべてのIQテストには一定の誤差があり、気分や睡眠などの他の要因が、その日のパフォーマンスに良くも悪くも影響を与えることがあります。

オルティス教授(2015)は、IQテストは行動のサンプルのようなものであると説明しています。したがって、IQについて話すときは、特定のテストにおけるIQについて話すべきです。明らかに、IQの測定は「g」をできるだけ正確に予測しようとしています。確実なIQ結果を得るための良いアプローチは、いくつかのIQテストを実施することです。知能の「サンプル」が多ければ多いほど、予測は強力になり、IQと「g」はより近くなります。「g」は、恐れや愛などの他の多くの心理的変数と同様に、直接測定することが不可能であるため、心理学者はそれを潜在変数または構成概念と見なしています。

「g因子」に関する歴史的議論

「g」に関する最初の重要な提案は、20世紀初頭の有名なスピアマンの二因子理論に見られます。統計の専門家であるスピアマンは、一般的な知能因子が頂点にあり、そこから多くの異なる特定の能力が生まれると提案しました。競合する理論が現れ、例えばサーストンはスピアマンに反論し、知能は7つの独立した知能能力から成り立っており、単一の「g」は存在しないと提案しました。議論は始まったばかりです。

スピアマンの弟子R.キャッテルは、流動性知能と結晶性知能の二因子理論を提唱し、最も証明された知能理論であるCHCモデルへの道を開きましたが、最初は受け入れた「g」の概念を拒否しました。その後、ホーンはキャッテルの「Gf-Gc理論」を視覚処理や記憶などの多くの能力で拡張し、「g」の重要性をより強く否定しました。彼はそれを統計的に無意味な計算に過ぎないと考えました。

シュナイダー&マクグリュー(2012)は、キャッテルの言葉を引用しています。「明らかに、“g”は個人に存在するものではなく、エンジンの馬力のようなものです。それは、個人とその環境との関係から導き出された概念です。」

最も進んだ理論が「g」を排除していた場合、1993年にジョン・キャロルが彼の著作「人間の認知能力」で400以上の以前の知能研究を大規模に分析したとき、状況は完全に変わりました。彼の統計分析では、テストの結果は、一般的な知能因子によってほぼ50%説明されることが観察され、これは低次の能力に影響を与えました。したがって、彼は知能には三つのレベルがあり、最上位にはすべての他の能力に影響を与える「g」因子が存在すると理論化しました。

因子「g」の現在の状況

心理学研究の初期に「g」の存在について議論があったのと同様に、今日でも議論は続いています。しかし、問題はもはや「g」因子がデータから計算できるかどうかではなく(確かにできます)、外部変数と相関できるかどうか(これも多くの成功例があります)ではなく、Gが単なる統計的計算で実際の意味がないのか、それとも実際の心理的な全体的能力の存在を反映しているのかということです。

現在進行中の議論の反映は、最も確立された知能の理論であるCHCモデルに見られます。このモデルは階層的な理論で、知能は複数の能力から成り立っていると述べており、ほとんどの研究者がモデルに「g」を含めていますが、全員ではありません。

現在重要な理論の一つは、2005年にジョンソンとブシャールが提唱したもので、知能は「g-VPRモデル」としてより良く理解できると述べています。これによれば、一般的な知能因子と、言語的、知覚的、回転的/運動的という三つの中間因子があります。再び、G因子を無視して中間的な能力を評価することもできます。

臨床的な観点から見ると、ほとんどの知能テストは全体的な能力を計算するために準備されていますが、その重要性は大幅に低下しており、ほとんどの心理学者は知能能力の差異的プロファイルにより多くの注意を払っています。

Gの重要性が低く見積もられることは、Gが重要でないと考える罠に陥るべきではありません。なぜなら、Gは重要だからです。Brody(2000)が説明するように、いくつかの研究はGが多くの重要な結果、例えば学業の成功、収入、さらには離婚の可能性に非常に予測的であることを示しています。この問題については、私たちの記事で詳しく説明しています。また、離れて育てられた双子の研究では、IQと結果の相関の⅔が遺伝によるものであることがわかり、遺伝に基づく一般的な知能因子が責任を持っていることを示す大きな指標となっています。

動物の知能は私たちにいくつかの手がかりを与えてくれます。

アンダーソン教授(2000)が説明するように、科学者たちが異なるタイプの課題を使ってネズミの知能を研究した際、あるタイプの課題(例えば、新しい課題に以前の知識を応用する推論能力)でうまくいったネズミは、他の課題(新奇性への注意や反応の柔軟性など)でも通常うまくいくことがわかりました。

研究者たちがShaw, Boogert, Clayton, and Burns (2015)によって、リボンの異なる認知能力を測定するための鳥のテストバッテリーを開発した際、あるタスクで優れた成績を収めた鳥は他のタスクでも同様に良い結果を出す傾向があることがわかりました。言い換えれば、動物研究はGのような全体的な能力が働いていることを支持し、多くのサブ能力を説明しています。動物の魅力的な知能についてもっと知りたい場合は、私たちの記事をチェックしてください。

人間と動物の研究の両方が、すべての認知に影響を与える一般的な認知能力の存在を支持しているという事実は、多くの研究者に、因子Gの背後にある原因が神経学にある可能性があることを発見するさらなる研究が行われるだろうと考えさせています。教授ジェンセン(2000)は次のように述べています。「[G因子]を理解することは、因果レベルで、分子遺伝学、脳科学(動物モデルを含む)、進化心理学の関与を必要とします。」

観察されたGと神経的要因(相対的な脳の大きさ、信号伝達の速度、ニューロンの接続数、脳波の振幅と潜時など)との関係は、私たちの記事「脳のどこに知能があるのか」で学べる他の要因が、脳の一つまたは複数の生物学的特徴が人間や動物の一般的な知能の原因である可能性を示しています。

まとめ

私たちの迅速な一般知能のレビューでは、「G」因子が私たちの知能の重要で予測的な指標であることがわかりましたが、完全には理解されていません。すべての能力に浸透するグローバルな認知能力として考えられ、人間と動物の両方に見られています。

現在の科学的議論は、G因子が実際の心理的意味を持たない単なる統計的計算なのか、あるいは一般的な知能能力が本当に存在するのかに焦点を当てています。いくつかの研究者は、Gと学業や職業の成功などの結果変数との強い関連をその存在の証拠として指摘しており、多くの人がそれがすべての能力に影響を与える1つまたは複数の神経学的要因によって説明される可能性が高いと考えています。

.png)

.png)